Библиография Шатурского края

Библиография Шатурского края

Содержание

[убрать]- 1 Шатура (Сборник статей к 25-летию ГРЭС имени В.И.Ленина)

- 2 Шатурская ГРЭС 50 лет 1920-1970

- 3 Ленинская Шатура

- 4 По мещерскому краю

- 5 Большая Шатура

- 6 Шатурский район Московской области. Культурное и природное наследие.

- 7 История и тайны земли шатурской

- 8 Шатурская мещера

- 9 Государственный доклад о состоянии окружающей среды Московской области в 2002 году

- 10 Шатурское утро

- 11 Шатура 1936 - 2006

- 12 Шатурское притяжение

- 13 Страницы нашей истории

- 14 Города Подмосковья

- 15 Книга Памяти

- 16 Книга Памяти жертв политических репрессий. Шатурский район и г.Рошаль

- 17 Герои земли Шатурской

- 18 Они сражались за родину

- 19 Притяжение Мещеры

- 20 Шатурский край при царе Михаиле Федоровиче в письмах и мерах кн. В. П. Кропоткина

- 21 Другие издания

- 22 См. также

Шатура (Сборник статей к 25-летию ГРЭС имени В.И.Ленина)

| Шатура. Сборник статей к 25-летию ГРЭС имени В.И.Ленина". Москва, изд. "Московский рабочий" - 1951., тираж - 3000 экз., 120 стр. |  |

Шатурская ГРЭС 50 лет 1920-1970

Альбом "Шатурская ГРЭС" составлен сотрудниками Информэнерго и Шатурской ГРЭС под общей редакцией В. Ю. Стеклова.

Автор-составитель — Т. И. Адамьянц. В подготовке альбома принимали участие А. И. Балдин, В. И. Коршук, С. П. Максимов, Ю. М. Томский и В. П. Христенко. Художник — А. А. Левитский

Фотографии из архивов Шатурской ГРЭС и Информэнерго

Объем 8 п.л., тираж - 5000 экз. Цена 1 р. 45 к.

Ленинская Шатура

Автор - Тамара Константиновна Леонтьева, "Ленинская Шатура", Москва, Московский рабочий, 1956 г., 7000 экз.

"Люди рыли торф, сваливали его в яму, потом лили в него ведрами болотную воду. Торф распускался в черную, липкую грязь. Рабочие раздевались догола, лезли в яму, вытаскивали пни и кореневища, собственным телом разбивали комья, готовили торфяное тесто. Мириады комаров и слепней тучами поднимались над их головами. Когда тесто было готово, его выгребали из ямы и тачками свозили на "карты", где сушили торфяные кирпичи.

С появлением торфяных элеваторов труд рабочих стал легче. Месить тесто уже не приходилось, его просто выбирали лопатами и бросали в длинный, постоянно движущийся железный жолоб. Торф попадал под пресс, выдавливался из трубы и рабочие резали его на кирпичи. Потом эти кирпичи чушили, складывали штабелями".

Так называемый "прямой элеватор" не облегчал однако работу "ямщиков".

По мещерскому краю

Автор: А. Попов. По мещерскому краю. М., "Профиздат", 1966 Полный текст с иллюстрациями находится на сервере «Скителец»

Содержание

- Волшебное стеклышко

- Что такое Мещера

- Ворота в Мещерский край

- Поход начинается с библиотеки

- В плену мещерских заколов

- Пропавшее озеро

- Блуждающая церковь

- Черная гора

- Встреча с Есениным

- На родине Архипова

- Кордон Желтова

- О Бреме, ядовитых змеях и безобидных ужах

- Лесная песня

- По следам одного доноса

- Дела рыбацкие

- Брыкин бор

- В царстве зверей и птиц

- Земля, по которой мы ходим

- Туристу — для справок

Эта книга о Рязанской Мещере—о тихом и задумчивом лесном крае, расположенном неподалеку от Москвы, в излучине Оки. В ней рассказывается об одном из самых популярных водных туристских маршрутов — путешествии по рекам и озерам Мещерской стороны, о прошлом и настоящем этого края, его природе и туристских возможностях, о его знатных уроженцах — поэте С. Есенине и художнике А. Архипове.

Пропавшее озеро

(фрагменты из главы)

Дело в том, что еще в Москве, готовясь к путешествию, мы натолкнулись на любопытное упоминание о каких-то рыболовных сооружениях, воздвигнутых сотни лет назад на берегу Святого озера мещерскими рыбаками. Баранович, из книги которого мы почерпнули эти сведения, был довольно краток. "Из всех озер, — писал он,—самое замечательное по рыбной ловле Святое (в с.-з. углу Егорьевского уезда). Прилегающие к этому озеру селения Левашове, Митино и Петровское с давних пор промышляют рыбным промыслом и слывут в торговле под названием стобновских рыбаков... К озеру прорыто с западной и южной сторон множество больших (от 2 до 4 верст) и малых (от 80 до 150 саженей) канав, по которым течет с окрестных высот ключевая вода".

Стобновские рыбаки соорудили на берегах озера плоны с заслонами, так рассчитав падение воды, что даже в сильные морозы вода в канавах не замерзала. Зимой когда озеро было покрыто льдом, рыба охотно шла к потокам свежей, богатой кислородом воды и теснилась около них. В день лова все рыбаки одновременно перекрывали плотины, и рыба, приваженная к свежей воде, из глубины озера шла к берегам, где ее без большого труда ловили неретами, мелкими снастями и даже ручными черпаками.

Как и многие другие промыслы (углежжение, плетение лаптей, охота), рыбная ловля стобновским способом была связана с хищническим уничтожением природных богатств Мещерского края. Рыбу сотнями пудов вылавливали из рыболовных канав, не задумываясь над тем, какой ущерб это может нанести рыбному хозяйству.

Со временем рыбы в озере стало меньше, большинство канав было запущено и пришло в негодность. И все-таки нам было интересно найти и посмотреть остатки этих гидротехнических сооружений, воздвигнутых много лет назад мещерскими рыбаками.

.... За несколько минут в разных местах карты мы обнаружили четыре Святых озера, два Дубовых, несколько Черных и Белых и бесчисленное множество Великих — от огромного, расположенного в самом центре Мещерского края возле города Клепики, до малюсеньких точек, разбросанных по обширным просторам Мещерской низменности. Но какое же из четырех Святых озер имел в виду Баранович? .... Канава оказалась не очень длинной: метров сорок—пятьдесят. Судя по глубоким морщинкам, оставленным на ее склонах дождевыми ручейками, она имела небольшой наклон в сторону озера. Как нам рассказали ребята, на перемычке, отделявшей канаву от небольшого болотца, раньше стояли высокие козлы, сколоченные из бревен. К ним подвешивали на веревках плицу — деревянное корыто, которым и черпали воду из родника.

Как и в "святых" канавах Барановича, свежая вода, попадая в канаву, стекала по ней к озеру, привлекая рыбу. Во время лова (обычно это бывало в конце зимы - начале весны) воду перекрывали, и рыба косяками шла в канаву. Тут ее и ловили сетями и черпаками. ....

Но Лешка, видимо, о ней не забыл. Когда мы возвратились из похода в Москву, он направился в историческую библиотеку разыскивать атлас Менде. Каково же было его удивление, когда в левом верхнем углу Егорьевского уезда, недалеко от нынешней Шатуры, он действительно нашел еще одно Святое озеро. И возле него три деревни — Митино, Левашове и Петровское,— где жили таинственные стобновские рыбаки. С южной стороны прямо в озеро сбегали тоненькие змейки многочисленных каналов, тех самых каналов, которых мы так и не смогли отыскать на болотистых берегах "ненастоящего" Святого озера.

Большая Шатура

Автор - Глеб Владимирович Липенский, "Большая Шатура" 2-ое издание, дополненное. Москва, Московский рабочий, 1980 г., 216 cтр, тираж 25000 экз. Первое издание - 1970 г.

Оглавление:

- Страницы одного дневника

- Летописец Шатуры

- Начало

- Первые лампочки

- Воспитанные Лениным

- Беспокойные

- Щатурка

- Бедствие

- Большая Шатура

- Шатурские характеры

- Так становились инженерами

- Доктор наук

- Гармонист

- Деликатная операция

- Золотые слитки

- Секрет фирмы

- Главный инженер

- Кочегары

- Годы военные

- Посланник Шатуры

- Второе рождение

В воспоминаниях И.И. Радченко о Ленине есть такое место: «...Представитель не то государственного контроля; не то Наркомфина возражал против представленной Главторфом сметы на постройку бараков. Постройка одного барака была нами исчислена в 4 тысячи рублей. Получаю записку от Ильича: «Вы когда-нибудь строили бараки? Твердо ли знаете, что надо 4000?» Я ответил утвердительно. Тогда Владимир Ильич обратился ко мне с тем же вопросом вслух, а также к товарищу, оспаривавшему нашу смету. Тот ответил: «Нет, не строил». Приступая к голосованию, Владимир Ильич так сформулировал вопрос: «Есть два предложения. Первое, товарища, который раньше строил бараки, дать 4000 рублей на барак. Второе, товарища, который не строил бараки, дать 2000 рублей на барак». Было принято первое предложение» (Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 2. М., Гос Политиздат, 1957, с. 95.)

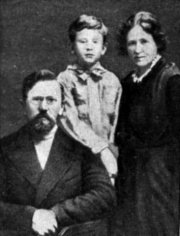

Первая половина книги построена на основе дневника Алеши Радченко - сына И.И. Радченко:

Семья Радченко переехала в Шатуру в начале 1918 года. Пять лет жил в Шатуре Алеша. Лишь изредка с родителями выезжал в Москву. А впервые юный летописец побывал в Шатуре в августе семнадцатого и конечно же записал все, что видел:

«18/VIII.1917 Папа, мама, Надя да я ездили на Шатурское болото, где собираются копать торф на топливо москвичам. Жили мы в селе Петровском. Я там познакомился со всеми деревенскими ребятами. Они ничего себе огольцы, только худые, бледные и какие-то невеселые. Не то что наши буньковцы! Это оттого, что они вечно голодные. Мужчины, работники, на войне, бабы в избах ткут сарпинку для местных фабрикантов. Земли у них мало, и она чистый песок, хлеб у них похож на высохший навоз — страшно попробовать! Мы взяли с собой кусок, чтобы показать его в Москве. А теперь многие деревенские стали работать по подготовке торфоразработок, и им лучше жить — им дают пайки».

«15/VIII.1918 Хоть с большим трудом, но опять раздобыли продовольствие для Шатурского строительства, работы опять идут вовсю. У нас на квартире целыми ними сидят инженеры и архитекторы и составляют сякие планы да проекты...

...Я, конечно, сижу где-нибудь поблизости развесив уши. Мне только не нравится, что они проектируют все только небольшие деревянные и засыпные постройки. Мне хотелось, чтобы Шатура стала первым советским городом-коммуной, чтобы там постройки были высокие и красивые, как памятники. И прочные, как египетские пирамиды! Только папа говорит, что на такое у советской власти еще денег нет».

Г.В. Липенский делает традиционное для авторов советского времени описание жизни местного населения: «Положение крестьян этой глухой болотной стороны до Октябрьской революции действительно было невыносимым. До чего ж невеселая картина открывалась перед случайно завернувшим сюда путником! На редких возвышенностях — деревушки: два десятка избенок с повалившимися набок стенами, темными соломенными крышами. Среди болот и леса — жалкие клочки пахотной земли. А от деревни к деревне вьется Владимирка — дорога каторжников. То и дело проходят по ней группы истощенных, оборванных людей.»

Шатурский район Московской области. Культурное и природное наследие.

Шатурский район Московской области. Культурное и природное наследие. (пояснительный текст к карте, указатель объектов наследия). Москва - Шатура, 2003 г., Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва. 5000 экз.

авторские права: коллектив авторов, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, администрация Шатурского района Московской области.

- Справочные сведения о Шатурском районе Московской области

- Список объектов культурного и природного наследия Шатурского района Московской области

- Словарь топонимов Шатурского района Московской области

- Литература

- Иллюстрации

- Именной указатель

История и тайны земли шатурской

"История и тайны земли шатурской". Галина Крамич. 2003 г. ОГУП "Клепиковская типография". 500 экз.

Шатурская мещера

"Шатурская мещера" В.А. Козлов, 1997 г., Шатура, 500 экз.

Научно-популярное издание. Эколого-географическое описание Шатурского района. Книга для учащихся.

Оглавление

- Введение

- Глава I. Географическое положение

- 1.1. Границы и территория.

- 1.2. Землеустройство

- 1.3. Города и поселки

- Глава II. Природные условия

- 2.1. Рельеф и полезные ископаемые

- 2.2. Геологическое строение

- 2.3. Климат

- 2.4. Поверхностные и подземные воды

- 2.5. Почвы

- 2.6. Растительный покров и животный мир

- Глава III. Народное хозяйство

- 3.1. Промышленность

- 3.2. Энергетика и горные разработки

- 3.3. Транспорт и пути сообщения

- 3.4. Сельское и лесное хозяйство

- 3.5. Охотничье и рыбное хозяйство

- Глава IV. Загрязнение природной среды

- 4.1. Общая характеристика загрязнения природной среды

- 4.2. Загрязнение атмосферного воздуха

- 4.3. Загрязнение почв

- 4.4. Загрязнение поверхностных вод

- 4.5. Зафязнение сельскохозяйственной продукции

- 4.6. Заболеваемость населения

- 4.7. Заболеваемость животных и растений

- Гпава V. Охрана и рациональное использование природных комплексов

- 5.1. Охраняемые природные территории и их ценные и редкие экосистемы

- 5.2. Развитие рекреации— зон отдыха и туризма

- Глава VI. Планы и проекты хозяйственного развития и охраны природы

- 6.1. Планы и проекты хозяйственного развития

- 6.2. Планы и проекты охраны природы

- Глава VII. Вместо заключения

- Краткий толковый словарь основных терминов

- Литература

Государственный доклад о состоянии окружающей среды Московской области в 2002 году

В Государственном докладе приведены сведения по основным природным ресурсам Московской области и их охране в 2002 г. Представлены тенденции изменения состояния и запасов водных, земельных, биологических, минеральных, рекреационных ресурсов, а также загрязнения атмосферного воздуха. Особо рассмотрены проблемы отходов производства и потребления, радиоактивного загрязнения ландшафтов, экологического образования, состояния здоровья населения и вопросы регулирования природопользования. Для специалистов природно-ресурсного комплекса и широкого круга читателей, интересующихся проблемами охраны природы и природопользования.

Шатурское утро

Сборник исследовательских и литературных работ по истории Шатурского района под редакцией Галины Крамич. г.Шатура, 2006 г., 120 стр, тираж 300 экз.

Содержание

- Анна Першина

- Топонимика Шатурского района

- Таисия Крамич

- Шатурский край на рубеже XIX-XX веков

- Галина Крамич

- Он не даром прожил...

- Вторая Опытная станция

- Торбеиха

- Тамара Булычёва

- Воспоминания детства

- Торбеиха. Стихотворение

- Константин Мелькин. Рассказы

- Лесные случаи

- Римская империя

- Как мужики дорогу повернули

- Пропавшая Пятница

- Лапти

- Лошадки

- Киса-Крыса

- Задачки

- Рыбалка

Цитаты

Г.Крамич о Радченко:

- "А в середине августа 1937 года его арестовали.О том, что над ним сгущаются тучи, Иван Иванович почувствовал заранее. Отправляясь со своей Торфяной опытной станции и Тверской области в очередную поездку в Москву, он был печален, простился со всеми. Он знал, что уже не вернется на свое любимое детище - опытную станцию, где проводил исследования по рационализации добычи, транспортировки и использования торфа. Его арестовали 15 августа и поместили в Бутырскую тюрьму. Имя Радченко два раза встречается в расстрельных списках: в списке от 1 ноября 1937 г. - под номером 99 и в списке от 7 декабря 1937 г.

под номером 41. А рядом красным карандашом помечено «25». Известно, что такие пометки делал сам Хозяин - И.В. Сталин. По каким-то причинам он не хотел пока убивать Радченко. Возможно, по тем же, по которым сохранил жизни Королеву, Курчатову и некоторым другим ученым и специалистам. Перед судом Иван Иванович предстал лишь 8 февраля 1938 г. Разбирательство было недолгим, приговор - 25 лет лагерей. Все определил красный карандаш... И знаете, в чем обвинялся Радченко? В том, что наряду с вербовкой участников некой контрреволюционной организации, «проводил вредительскую работу, направленную на разрушение торфяной промышленности путем срыва планов добычи торфа, так и путем создания диспропорции между добычей и сушкой торфа»! Такое вот мудрёное и бессмысленное обвинение. «Диспропорция между добычей и сушкой...» Да просто лето выдалось дождливым, и торф не успевал сохнуть на полях."

Шатура 1936 - 2006

Фотоальбом к 70-летию города Шатура. 44 стр.,1000 экз.

Цитаты

- «Бедняками вступаем мы в новую жизнь. Но мы же и величайшие богачи по запасам природных богатств. Уметь их добыть и использовать в интересах народа - вот требование рабоче-крестьянской власти».

- А.В. Винтер

Историю Шатуры можно начать с июля 1916 г., когда при Отделе Топлива Московского Городского Самоуправления состоялось совещание специалистов по торфяному делу, вызванное стремлением смягчить остроту топливного кризиса и изыскать новые источники топлива и способы его добычи. Тогда и признали наиболее удобным для эксплуатации Шатурское торфяное болото. В январе 1917 г. Московская Городская Управа стала просить Министерство Земледелия сдать ей все Шатурское болото в аренду на 60 лет и заключить соответствующий договор. Министерство Земледелия coгласилось, но при условии, "если городская Управа согласится устроить на этом болоте центральную электрическую станцию для передачи энергии к местам потребления".

Первое разведывательное путешествие торфмейстеров и инженеров на Шатурское болото состоялось в мае 1917 г. Возглавлял экспедицию И.И.Радченко, назначенный заведующим торфяным отделом Московской губернии. Им была составлена проект-смета оборудования Шатурских Торфяных разработок с расчетом на добычу ежегодно 6-7 миллионов пудов торфа при 50 торфяных машинах. Вместе с тем выяснилось, что необходимо арендовать и соседнее Петровско-Кобелевское торфяное болото, прилегающее к группе озер, создающих удобные условия для сооружения электрической станции. С 1 июня был утвержден первый штат в количестве 50 человек постоянных служащих и начались работы по подготовке площади болота, оборудованию его и изысканию материалов и предметов оборудования. Уже были поставлены 345 столбов для линии электропередачи, приступили к осушке болота и добыли первые 40 тысяч пудов резного торфа, 4150 куб. сажен пня и дров, как произошла Октябрьская революция, и временно работы приостановили.

20 апреля 1918г. Ленин подписал декрет "О разработке торфяного топлива", был учрежден Главный Торфяной Комитет при ВСНХ, который начал вновь налаживать работу на Шатурских Государственных торфяных разработках. Тогда же решено было строить Районную электрическую станцию мощностью в 40 тысяч киловатт, которая снабжала бы электрической энергией Шатурские разработки и подавала электрический ток в Москву. Было предложено оборудовать эту станцию котлами морского типа системы "Ярроу", имеющимися в достаточном количестве от разобранных военных судов. Но никто еще не знал, смогут ли эти котлы успешно работать на торфе, поэтому решили сначала построить опытную временную электростанцию мощностью в 5 тысяч киловатт.

25 июля 1920 г. временная опытная станция была пущена в строй. Руководил строительством А.В. Винтер.

Шатурское притяжение

Александров Александр Михайлович. "Шатурское притяжение". Книга очерков. 1998г. 140 стр. 1000 экз.

Оглавление.

- Слово к читателю

- Районная власть

- Гореловы и другие

- Кормильцы от Ларионова

- Шатурская марка

- Автобус отправляется

- Лазерное сияние

- Торфяной край

- Шатурянки

- Огнеборцы

- Память

Страницы нашей истории

Николай Чистяков «Страницы нашей истории» с.Архангельское. 2003г. 500 экз.

Содержание

- I

- 1. Село Михаила Архангела.

- 2. Жизнь и судьба полковника Кочеткова.

- 3. Почерк Кочеткова.

- 4. Судьба святой обители.

- 5. В те грозные годы.

- II

- 1. Православные иерархи - наши земляки. МЕЛХИСЕДЕК, архиепископ Брянский и Севский. СЕРГИЙ, архиепископ Самарский и Сызранский.

- 2. Ялматская летопись. Год 1937.

Список сельсоветов Коробовского района/ на 5 мая 1937года /

- Куриловский

- Мавринский

- Пестовсткий

- Пышелецкий

- Новошиновский

- Дерзковской

- Гореловский

- Подболотневский

- Пиравинский

- Денисовский

- Левинский

- Филисовский

- Селищинский

- Зименковский

- Лузгаринский

- Гармониховский

- Михайловский

- Середняковский

- Митинский

- Бордуковский

- Дмитровский

- Ананьинский

- Горяновский

- Кривандинский

- Беловский

- Коробовский

- Пустошинский

- Семеновский Лузг.

- Варюновский

- Илкодинский

- Шараповский

- Лекинский

- Борминовский

- Власовский

- Перхуровский

- Кашниковский

- Маланьинский

- Горский

- Боровский

- Воловский

- Самойлиховский

- Великодворский

- Дубасовский

- Ал.-Туголесский

- Тельминский

- Митронинский

- Кулаковский

- Дубровский

- Шелогуровский

- Обуховский

Города Подмосковья

"Города Подмосковья" Очерки по истории городов Московской области. Трехтомник. Том 2. изд. Московский рабочий, 1980 г., 608 стр., тираж 35 000. Автор очерков о городах Шатура (стр. 496) и Рошаль (стр. 511) - П.И. Матвиенко.

В самом начале на Шатурстрое применялся единственный способ добычи торфа — гидравлический с помощью насосов, предложенный инженером Р. Э. Классоном и одобренный В. И. Лениным. Но на смену новому способу пришел новейший — фрезерный. Раньше на торфяных полях трудились сотни тысяч сезонных рабочих, которые приезжали в Шатуру по вербовке из других областей. Теперь же добыча торфа полностью механизирована. В торфяном производстве используется система машин: экскаваторы, корчеватели, фрезбарабаны, уборочные машины, краны погрузки.

С расширением электрической станции, ростом поселка открываются швейное и ткацко-швейное производства, строительные и транспортные организации, в северной части строится больничный городок, сооружаются жилые дома, открываются школы, магазины, бытовые и культурно-просветительные учреждения. В центре Шатуры построили клуб энергетиков. Рядом был заложен сквер. В 1937 г. здесь установили памятник В.И. Ленину. Он выполнен болгарским скульптором революционером В. И. Валевым. Ныне здесь центральная площадь, которая носит имя Ленина.

В годы Великой Отечественной войны в ряды Советской Армии из Шатуры и района было призвано 33 860 человек. Многие из них на фронт ушли добровольцами. Мужчин, ушедших с электростанции, торфяных и других промышленных предприятий, колхозов, заменили женщины, старики, подростки.

Торфяники Шатуры в достаточном количестве обеспечивали местным топливом ГРЭС № 5, Москву и столичную область. B годы войны в Шатуре работала постоянная выездная редакция газеты «Правда».

«Одну норму за себя, другую за товарища, ушедшего на фронт!» — под этим девизом трудились торфяники Петровско-Кобелевского, Бакшеевского, Туголесского, Осановского, Пустошинского и других предприятий района.

Все работали не покладая рук. Люди отказывались от выходных дней, не уходили с полей добычи, не перевыполнив дневное задание. Тогда-то и зародилось в Шатуре движение сначала двухсотниц, а затем пятисотниц и шестисотниц. «Привет шестисотницам и пятисотницам Туголеса! — писала «Правда» 22 июля 1944 г.— Бригада А. Раевой выполнила вчера свое задание на 611%, Е. Веселовой — на 600, А. Грачевой — на 528 и А. Кадиной — на 500%».

На помощь жителям Шатуры прибыли колхозницы из Рязанской, Тамбовской и других областей России, Татарской АССР. Газета «Правда» на шатурских торфопредприятиях сообщала об их успехах на сушке торфа. Служащие и домохозяйки пос. № 18 Второго торфопредприятия обратились ко всем жителям Шатуры, рабочих поселков с призывом последовать их примеру и выйти на уборку торфа. Через «Правду» в Шатуре они обратились с письмом, в котором писали: «Пусть наш дополнительный труд превратится в торф, торф в электроэнергию, электроэнергия в пушки и боеприпасы, от которых презренные фашисты не найдут себе места ни на земле, ни в воздухе»

Книга Памяти

| Книга памяти погибших, умерших и пропавших без вести в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. том 27 "Шатурский район и г.Рошаль. Справочное издание. Издательство "Мысль". 2002г., 5000 экз. 496 стр. |

Книга Памяти жертв политических репрессий. Шатурский район и г.Рошаль

| Книга памяти Жертв политических репрессий. Шатурский район и город Рошаль Московской области,

Администрация Шатурского муниципального района Московской области, Шатурский церковный округ Московской епархии, Общество памяти жертв политических репрессий Шатурского района. Шатура 2007, 336 стр, 500 экз., ISBN 5-94889-089-3 См. статью Книга Памяти жертв политических репрессий |

Герои земли Шатурской

Н.Д. Чистяков "Герои земли Шатурской". с.Архангельское. 2005г. 58стр. 1000 экз.

Оглавление

- Герои - земляки

- Борзов Иван Иванович Лидер торпедоносцев.

- Губин Николай Иванович Подвиг разведчиков.

- Кочетков Николай Павлович Уходили в бой штурмовики.

- Никишин Михаил Дмитриевич «Катюши» бьют с неба.

- Савушкин Александр Петрович Защитник Ленинграда.

- Родионов Пётр Михайлович Солдатская слава.

- Юдин Павел Александрович Путь артиллериста

- Герои, чья жизнь и деятельность связаны с Шатурским краем

- Гусев Вениамин Васильевич Освобождая Полоцк.

- Версмей Иван Николаевич Танки идут на запад.

- Жаров Фёдор Тимофеевич Подвиг на днепровском берегу.

- Калабушкин Иван Николаевич Командир эскадрильи.

- Стрекалов Пётр Семёнович Судьба миномётчика.

- Фабричное Василий Васильевич В свои девятнадцать лет...

- Синельщиков Матвей Трофимович Танкисты идут в бой.

- Публикации о героях

Они сражались за родину

| Н.Д. Чистяков "Они сражались за родину". с. Архангельское. 2004г. ГУП "Клепиковская типография", 800 экз., 146 стр. |

Притяжение Мещеры

| Притяжение Мещеры:художественно-краеведческое обозрение заповедного региона, Дмитрий Барсков, Валентин Барсков, — Владимир, Тразит-ИКС, 2007, 284 с, ISBN 9785831102793 , УДК 882-3, ББК84Р6. Художественно-краеведческий обзор древнего края Мещёры, начиная с дохристианских веков до наших дней. С большой любовью описывают братья Барсковы природу родного края, его легенды, загадки и тайны, связанные с историей, призывают к сохранению культурного и природного наследия Мещёры. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом (цветные фотографии и репродукции картин В. Д. Барскова). В списке литературы — 66 источников (см.статью) |

Шатурский край при царе Михаиле Федоровиче в письмах и мерах кн. В. П. Кропоткина

|

«Шатурский край при царе Михаиле Федоровиче в письмах и мерах кн. В. П. Кропоткина», Н. В. Давыдов, Москва, «Известия», 2010, 480стр., тираж 500 экз. ISBN 9785206007831 , УДК 908, ББК 63.3(2)46 |

Другие издания

- В. М. Казаков Дозорные книги (I, II, III, IV);

- Е. М. Поспелов «Топонимический словарь Московской области»;

- В. Мухин «Пульсирующее чудо»;

- Козлов В. А. и др. Экологический паспорт территории Шатурского района Московской области. — Шатура, 1996 г.

- Савин И.Ю. «Природа Шатурского края» http://shatura-nature.narod.ru . Текст помещен в ст. Природа Шатурского края с согласия автора.

- Сборник материалов 1-й краведческой коференции «Селищенская волость».15 октября 2006 г.". 2007. 80 стр. (на сайте общественного краеведческого клуба «Селищенская волость»)

- Юрий Супруненко, Ирина Шлионская «Новейшая энциклопедия таинственных мест России», Москва, Гелиос, 2007 г, 400 с, ISBN 978-5-8189-0625-6. (См. Шушмор, в том числе комментарий и Шатурские озера)